第4章 ドメスティック・アビューズ(DA)その他の害リスクを扱う難しさ

4.1裁判所はどの程度効果的に虐待に焦点を当てているか

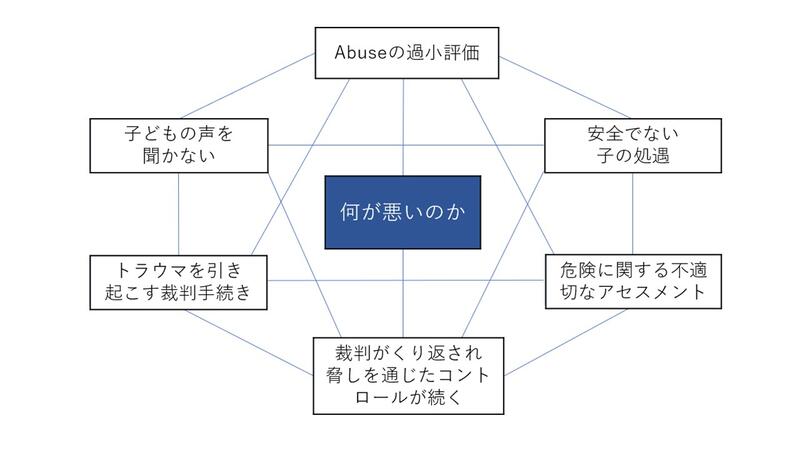

エビデンスの照会は、判例と調査のレビューを引いたり、家庭裁判所の専門家と利用者の視点と経験を引いて、家庭裁判所がDAその他の害リスクをどう扱っているかに目を向ける機会を提供した。以前の調査と公的データでは、一方でDAの訴えが多いのに、他方でコンタクト禁止命令、監視付きコンタクトt)や加害者向け治療命令の件数が少ないことにミスマッチが見られた(注54)。委員会は、何らかのgood practiceや広くgood intentions が払われていうことを認めるけれど、子どもと大人へのリスクを家庭裁判所が見つけ、評価し、対応するには、根深くて構造的な問題がいまだ隠れており、それがこの不一致を説明するのに役立つ。

エビデンスは、家庭裁判所がDAや子どもの性的虐待を私法上の子の手続の中で扱うやり方について広い範囲の懸念を引き起こした。

私たちのところには、DAが過小評価された、無視された、棚上げされた、信じてもらえなかったという多数の訴えが寄せられた。回答者は、DAを主張することの困難(第5章)や、こうした主張をすることが子の処遇に関する裁判所の考慮に関連付けられる(第7章)ことを報告した。回答の中で強く言われたのは、DAや性的虐待を経験した子どもたちの声が家庭裁判所で十分に聴かれていないということだった(第6章)。

裁判所の手続が子どもと虐待被害者をさらなる危害から保護するのに十分な対応をしていない、それどころか裁判所のコンタクト命令により虐待が続くことになり、事態を悪化させる(第9・10章)という回答が多数提出された。虐待の被害を受けた者の中には、彼らとその子どもたちが、長期にわたる身体的、心理的、情緒的、経済的な害を被ったと報告したものもあった(第10章)。

たとえ回答者がpositiveな結果を報告したとしても、共通の主題は、DAの被害者が家庭裁判所の手続でトラウマの2次受傷を経験したことである(第8章)。ある者は、長期間、新しい申立を次々受けて何度も裁判所に引き出される経験をしたが、こういうことが虐待や拘束の形態であるとはめったに認識されなかった。

4.2効果的に虐待に取り組むうえでの障壁

虐待の事実認定の問題は新しいものではない。裁判所が、子どもがその生活で双方の親の関わりを受ける利益と、DAによる危害から保護される利益との間で適切なバランスをとることの難しさは、多年にわたり認識されてきたことである。上級裁判官は、20001年の主要な報告とガイドライン(注55)をはじめとして、画期的なRe L事件の控訴審決定(注56)、実務指針PD12J(Practice Direction) (注57)と2014年と2017年のPD改正と、多数の対応を主導し、DAは効果的に取り扱われていると保証する。この活動にもかかわらず、このレビューに寄せられたエビデンスは裁判所が今なお虐待と適切に認識しうまく取り扱えていないことを示している。この章では、これらの問題がなぜ続いているのかがわかるエビデンスを示す。我々は、DAを識別し取り扱うことを困難にしている要因として、4つの要因―リソースの制約、裁判所のプロコンタクトカルチャー(the pro-contact culture)、連携の欠如、当事者主義的手続―を提示する。

この4つの障壁は構造的な問題である。それらは、人的な落ち度というより、家庭裁判所システムがどう機能するかという問題である。回答がまた、4要因がすべて同じ方向に作用し、それぞれが虐待を適切に発見することをより困難にすると示したことも重要である。それゆえ、回答がこれらの要因が家庭裁判所システムで働く各人―裁判官や治安判事、Cafcassウエールズ、地方当局のソーシャルワーカー、この分野の弁護士や専門家―に影響すると示唆していることは驚くに当たらない。

すべての事案が同じ困難に会うわけでないことは留意すべきである。委員会は、good practiceや肯定的な結果に関する回答を受け取りもした。しかし、これら4要因は、家庭裁判所システムがDAを全体として取り扱う能力を削ぎ、限定する。さらに、特別な事案では―特に、人種的、文化的ステレオタイプ、地理的条件(特に田舎に住んでいるとき)、法的代理人がいない場合には―、もっと困難で骨の折れる経験を当事者に強いることになりうる。

4.2.1(要因1)リソースの制約

専門家 usersの間では、リソースの制限は全過程、つまり事実認定から判決と介入までを通じて、司法手続がDAを認定し対処する能力を阻害するという高度のコンセンサスが形成されている。

本照会への回答によれば、特にひどい圧迫を加えている要因には2つある。その一つは、家庭裁判所に求められる水準が高すぎること。過去10年以上にわたり訴訟件数は増加しており(注58)、私法上の子の事件のリターン件数は2013年の法律扶助制度改正前の件数に匹敵する。(注59) 2つ目の要因は、リソースの利用可能性。過去数年間、家事事件で使うリソースは増加しているにもかかわらず、家庭裁判所の全部門で利用できるリソースは、Cafcass/Cafcassウエールズやその他のサービスを含めて、その需要の増加に追い付くのが大変な状況にある。このことは、需要が最高になっているときに利用可能なリソースが不足しているということである。専門家の間では、いまあるリソースで、裁判制度を維持することは難しいというコンセンサスがある。これは、司法円卓会議での裁判官の発言において強い言葉で表明されている。「現在のシステムは壊れており、我々はそれでは処理できない。」

委員会は、リソースの不足はシステム全体に影響するが、それが最も懸念されるのはDA事案においてである、それは、虐待の絡まない事案よりも多くのリソースを集中的に投入する必要があると強く思う。安全保護の仕事は、詳細で注意深いリスクアセスメントをするために時間とリソースを要する;特別な対策を必要とするなら適切な裁判所の施設を要する;事実認定のための聴取(fact-finding hearing)には審理時間の追加が必要である;そしてさらなる介入がいかなる監護の取り決めも安全であるよう変えるために拡充されなければならない。これにはすべて資金が必要である。リソースが欠如したままで、DA事案に現れる追加的必要に司法が対処することはできないのである。

我々はよいサービスを提供していない。理事会を含めてそうだ。 我々は努力しているが、我々が持ち、提供を受けているリソースのせいでできていない。加害者や非難する人たちにはあるのに、それを必要とする人々によいサービスを十分提供できていない。 裁判官、司法円卓会議。

法律扶助の削減は、特に、2013年の改正以降、本人訴訟件数の急激な増加をもたらした。これにより、加害者と虐待の被害者で弁護士費用を支払えない人が、法的な助言や代理なしで、自身で、子の処遇を巡る紛争を解決し、複雑な裁判手続をかじ取りしていくことになった。

4.2.2(要因2)プロコンタクトカルチャーと虐待の過小評価

裁判所がDAを効果的に扱ううえで第2の障壁になるのは、家庭裁判所システムが子どもと別居親間のコンタクトを確保することに高い優先順位を置いていることである。先行文献は、家庭裁判所のプロコンタクトカルチャーを見出し(注60)、私たちは、子どもと別居親間のコンタクトを保つため、裁判所が組織的にも、根深い本質としても関わることへの専門用語として、この言葉をあてることにした。ある「文化」は特殊な一連の信念と言動(時には無意識にであったり当然と思うようなそれ)を物語る。ほとんどの制度は、時間をかけて独特の文化を発達させるが、家庭裁判所も例外ではない。このことはある制度の構成員が全員その文化に賛成したり順応するということを言うものではない。しかし、そこには順応に向けた強い圧力があるし、文化面の変化は容易には起こらない。

家庭裁判所のプロコンタクトカルチャーの強烈な言明は、控訴審裁判に見いだされる。司法は子どもの福祉が至高であると重ねて断言しながら、子どもの福祉をほとんど例外なく別居親とのコンタクトを要求することであると決めつけている。RE Cにおいて、J. Munby爵は、判例を以下のように要約している。

・親子のコンタクトが家族生活の基本的要素でありほとんど常に子の利益に合致する

・親子のコンタクトは例外的な状況においてだけ終了させられる、つまりそう

することに強力な理由があり他に代替的処置がない場合である。コンタクトは唯一、それが子どもの福祉に有害となる場合にだけ終了するべきである

・…裁判官にはコンタクトを促進する積極的な義務がある。裁判官はコンタクトを成し遂げる希望を捨てる前にあらゆる可能な代替的方法に取り組まなければならない(注61)。

同様に、2012にA. MacFarlane卿―現在の家庭局長―は、コンタクトすることは「ほとんど常に子どもの利益に適う」と述べた。(注62)

コンタクトへの期待は、コンタクトを「間接的」より直接対面、できるだけ監視なしのコンタクトへと強化した。A. MacFarlane卿は、また、2012年にも、直接コンタクトができないときは間接コンタクトがぜひとも実現が望まれる、直接コンタクトが回復されることを当然予定して、と述べている。(注63) コンタクトにこだわる一般原則はこれら控訴審裁判所の影響のもと形成され、他のものと一緒に、2014年に成文法に明確に規定された。児童法1989は、裁判所は、反対の事実が示されない限り、双方の親が子どもの生活に関わることが子どもの福祉を高めると推定すると改められた。

寄せられたエビデンスには、私法上の子の事件の当事者が、彼らの事案で、強力に履行させられるコンタクトを義務と感じたという一貫する主題があった。子どものための法律家協会とTransparency Projectは、家庭裁判所はコンタクト願望とリスク管理の間で適切にバランスをとると考えている。しかし、他の専門家と個人の回答者は、コンタクト優先主義は、子どもの利益を広く全体的に評価して守ることから裁判所を遠ざけてしまうとの懸念を表明した。とくに、被害者と専門家―DAの専門家、子ども慈善団体、法律専門職を含む―は、コンタクトの優越が他の福祉―子どもの虐待から守られるニーズ、子どもの望みや心情―を考慮の対象から締め出していると受け止めていた。上述のような事案では、コンタクトを確保することが支配的な考慮事項であると見られている。

委員会に提出された回答は、プロコンタクトカルチャーが、DAと子どもの性的虐待を過小評価し、その訴えに不信をむけるパターンを生じていることを示している。例えば、のちの章で分析するが、DAは「過去のこと」でそれがあってもコンタクトを実現しうることとして扱われ、そこで虐待が子どもと非虐待親(監護親)の福祉に引き続き関連するとは考えられない。またDAの訴えをすることが、いかにして、時に、相互の「高葛藤」であるとされてしまうか、あるいはこれが増えているが、他方親によって「片親引離し」の証拠として使われてしまうという証言を調査することにする(注64)。DAを主張している親は、委員会に、彼らが(裁判の)妨害者とみなされたと感じ、加害親がなんの証拠も出さなくても当然のように(DA主張に対する)疑念という利益を受け、コンタクトを認められた、とも感じたという。第9章では、裁判所がしばしば言動改善のエビデンスが皆無ないしほとんどない虐待加害親との、監視なしのコンタクトを命じ、子どもをさらなる危害から守り非虐待親を支援することに失敗するエビデンスについて論じる。

4.2.3(要因3)連携協力の欠如

対応の難しいDAに焦点を当てるには、すべての機関と裁判システムの要素、法定サービスとDA部局が手を組んで取組むことが必要である。先行調査は、システムの異なる部分が孤立して動いているようだが、それでは協力はできないし、逆作用さえもたらしてしまうことを明らかにしている(注65)。

複数の回答は、システムの異なる部局が異なるアプローチを採用し、情報を常に共有することなく、相互に矛盾し衝突する決定に至ったことを伝えている。こうして、同一の親、典型的には一人の母親が、異なるシステムで全く違うように扱われ、彼女と子どもに対し、異なった結論がもたらされるということが起こりえた。刑事裁判では、彼女は、深刻な犯罪の被害者として、彼女と子どもの安全を最優先して共感をもって扱われると期待する。公法(public law case)事案では、焦点は子どもの保護に移り、その母は子どもの保護者であるばかりか、虐待者の潜在的共犯でもありうると扱われる。私法上の子の事件では、その同じ母親が、被害者とか保護者とかでなく、子どもと虐待者の関係を脅かす容疑者、片親引離しの疑いがかかる者として扱われる。

これらのかみ合わないアプローチは、異なる司法システムの間で矛盾した決定を生み出している。委員会は、システムの他の部局を擁護するスタンスが、私法上の子の手続によって蝕まれたという多くの例を受け取った。数ある例には、MARAC(リスク評価の多機関検討会議)によって虐待のハイリスク被害者とされたのに、家庭裁判所ではそのアセスメントを無視されたもの;子どものソーシャルケアが母親を虐待的なパートナーと別れなければ care proceedings(子どもを親から分離して保護する措置)に入ると脅したのに、そのあと父による 子の処遇の申立を支援したもの;虐待加害者の父親に虐待禁止命令を出した家庭裁判所が母親に父親への引き渡しを命じたものがあった。

反対に、警察が家庭裁判所の裁判が絡むことを嫌って、コンタクトに関連する虐待には動かないということも語られた。

さらにシステム各部での情報交換のための調整が行われないために、さらなる問題も生じた。ほかの機関で収集された情報やアセスメントが家庭裁判所の判断形成に用いられない例が詳細に多数報告された。それゆえ、委員会は、DAとそれの子どもへの影響についてすぐ利用できる証拠が家庭裁判所では無視され、リスクアセスメントのプロセスが、他で作成されたリスクの指標やアセスメントを考慮し損なうこと、特に家庭裁判所は個別のケースに専心できるリソースがないことから、他の機関からリスクについて示されたことや評価が考慮されないことを懸念する。

機関の間でコミュニケーションや情報共有の貧しさが生命を脅かすリスクであることは、子どもの安全保護レビューや家庭内殺人レビューで繰り返し強調されてきた(注66)。反対に、OfstedはDAを経験している子どもの生きた経験を改善するのは、常に多機関の効果的な連携によると指摘している。 (注67)

4.2.4(要因4)当事者主義的構造の問題

DA取り扱いの4つ目の障壁は、当事者主義的な裁判手続である。理論的には、家事裁判は、子の福祉をもっとも増進する処遇をするために、将来に向けて広範囲の調査を行い審理することができる(注68)。しかし、現実には、手続は一方の親の申立で始まり、特にDAや子ども虐待の主張が否定されると、裁判所は、対立し、互いに勝訴しようとする二当事者に判定を下す構造に導かれていく。おとな志向(adult—orientation)の手続は、多くの子どもたちが手続に全くもしくはほとんど関与できない、ほんの少数の子どもしか直接に手続で代理してもらえないという事実によって、さらに悪いものになる。これは、子どもの利益に焦点を当てることをとても難しくしている。

手続の当事者主義的なあり方は、DA事案においてさらなる問題を引き起こす。当事者主義的アプローチの基礎は、双方当事者に代理人がいようといまいと、裁判官の役割として、双方に同じレベルで争える場を確保することである。これが、加害者と被害者の間のように権力の力学が手続の構成に影響するようなときには、非常に困難になる。裁判所は、DAを受けたすべての被害者が脅迫やコントロールを受けることなく、完全に手続に参加できるよう保障する必要がある。しかし、第8章で述べるように、家庭裁判所はこれらの権力の力学を理解することもうまく取り扱うこともできていない。例えば、裁判における特別な方法として、被害者がDA支援者に付き添ってもらうことが、2当事者間の不公平を―正すのではなく―もたらすという理由で裁判所により否定されるという証言が寄せられた。

4.2.5 複合的な構造的困難

複合的な構造的困難は、個々の経験が異なる構造的要因とシステムによる要因が交差して作り出されるところで起こる。上記に上げた4つのシステム上の障壁が個々の事案でどう作用するかは事案によって違う。むしろ、当事者のこうした障壁の経験は、さまざまな形態の構造的な利点や不都合によって影響を受ける。構造的な不利が私法上の子の手続の経験と交差する形態は、最もよく回答されたところでは、法律扶助がないための経済的な不都合であり、黒人とか少数民族の出身であったり、田舎に住んでいたり、といったことである。障害のあることが裁判所での経験と交差するという回答はほとんどなかった。しかし、先行の調査は、これが裁判の当事者やDA被害者の困難を増すことにもなることを示唆している(注69)。

構造的困難の形態として、最も重要で頻繁に述べられたのは、法的代理人の不在であった。2013年の法律扶助改正のあと、今や大方の私法上の子の手続は少なくとも一方は本人訴訟(LIP)である(注70)。調査は、本人訴訟で家庭裁判所手続を進めていくことが、誰にとってもいかに難しいかを明らかにしている(注71)。特に、DAと子どもの性的虐待事案において、プロコンタクトカルチャーと当事者主義的システムと本人訴訟が交差するところで、大きな課題があるとされる。多数の親個人と専門家が、虐待の被害者と子どもを虐待から保護しようとする親が本人訴訟しなければならないときには、対等の参加を達成することは非常に困難であると報告している。虐待の被害者と子どもを保護しようとする親は、本人訴訟で、自分が無力であり、混乱し、見放され排斥されていると感じ、焦燥を募らせ、彼らがすでに経験していたストレス、恐怖、トラウマを味わったことを報告している。

代理人不在に起因する問題はさらに大きく広がっている。DAの被害者と子どもを保護しようとする親に代理人がつき、加害者が本人訴訟だった場合に、専門家のフォーカスグループの関係者は、裁判官たちが本人訴訟の加害者が公正な裁判が受けられるようにしたり、虐待的な言動は裁判プロセスをきちんと理解していないからだと解釈したり言い訳し、裁判官たちが(加害者をかばい)懸命になっているように見えたと報告している。反対に、個人からの回答では、父親たちが虐待を訴える元パートナーが法的扶助を受けられるのに自分たちは受けられない不公平が広がっている、それはシステムの対審主義と、双方当事者の交互尋問の結果を損ねると強調されていた。

法律扶助は今でも、DA被害者で、求められる虐待の証拠を自分で揃えられ、その資力要件を満たすなら利用することができる。これは、家や何かの持分を持つ、けれどもとてもわずかな現金しか弁護士費用に充てられない被害者を経済的に罰するものである。それは、加害者が、被害者に資産に手を付けられないようにブロックしてコントロールしている場合に、被害者が受けている経済的虐待を悪化させる。我々は、DAの訴えを証明するため法的扶助を受けようとして、その家を再抵当に入れ、破産宣告を受け、相当額の負債が確定したという被害者からの回答を受けた。

委員会は、Southhall Black Sisters と黒人、アジア系および少数民族のフォーカスグループから、DA被害を受けた黒人、アジア系および少数民族の女性たちの脆弱性、無力感の経験について、充実したエビデンスを受けとった。これらは、家族内、コミュニティ内の期待、プレッシャーと脅し―家族やコミュニティの恥につながることを怖れてDAについて伝え語っていないがーを含んでいる。関係者はまた、被害者は途方もない社会的文化的圧力の下にあって、和解させられコンタクトに同意させられている。不安定な移民の立場にある女性は、このリスクが最も大きく、彼らは虐待的な状況に留まるか、国外追放になって子どもたちを永遠に失うリスクを冒すか、の選択を強いられる。他の関係者は、被害者はさらに言語的な困難を抱え、孤立し、養育に関わる社会的文化的な支援を得られず、裁判所から信用性の劣る証人とみられることを強調した。何人かの関係者は、白人の元パートナーは裁判所で人種的優越を享受する;彼らは鋭く裁判所に「よそ者」と見られ見くびられたと感じ、その経験を人種差別と受け止めていると感じた。

もう一つ、構造的な困難の形態として多く上がったのは、田舎に住むことによる、サービスの欠如や孤立という、地方に由来する特有の障壁であった。提出された回答が強調したのは、司法システムが一枚板ではないこと、裁判所により地域によってかなり違い、法律相談へのアクセス、特に法律扶助を介した相談、田舎で広範な支援サービスや介入を受けることの困難といった懸念が生じることである。加害者への介入は概して短期間で、田舎ではその提供やアクセスの可能性については問題が多い。委員会には、加害者がそのコントロールを強める手段として、田舎の孤立を利用しているような事案が寄せられた。これらの回答では、裁判所がその戦略を理解しているか、田舎で被害者の脆弱性が強められたことを考慮したかに疑問を呈していた。

次章以下では、プロコンタクトカルチャー、裁判での当事者主義的アプローチ、裁判手続でのリソースの制限、家庭裁判所の活動における孤立主義が、どのように裁判所の手続を不満足なものにし、子どもと大人を潜在的に危険にさらす結果を導いているかを調べる。

【注】

(54)9章下を参照。

(55)Lord Chancellor’s Advisory Board on Family Law: Children Act Sub-Committee, Making Contact Work: A Report to the Lor chancellor on the Facilitation of Arrangements for Contact Between Children and their Non-Residential Parents and the Enforcement of Court Orders for Contact(2002)

(56)L, V, M, H(Contact: Domestic Violence)[2001] fam260.参照。

(57)PD12J 2008/9

(58)Care Crisis Review, Options for Change(2018)

(59)Family Court Statistics Quarterly

http://www.gov.uk/government/collections/family-court-statistics-quarterly

(60)literature reviewのsection7.1,7.2,7.3を見よ。

(61)Re C(Direct Contact: Suspension)[2011]EWCA Civ521, per Munby P,47パラ.

(62)Re W(Children)[2012]EWCA Civ 999

(63)Re W(Children)[2012]EWCA Civ 999

(64)委員会は、「片親引離し」が疑義のある概念であることを知っている。しかし、提出された情報で広く言及されていたので、この概念をそこで提起された問題を反映させるために用いている。The literature reviewのsection7.2をみよ。

(65)特に、M.へスター(2011)’The three planet model: Towards an understanding of contradictions in approaches to women and children’s safety in contexts of domestic violence’によって明らかにされた「3つの惑星モデル」を見よ。

(66)Child Safeguarding Practice Review Panel, Annual Report 2018-2019(2020); Home Office, Domestic Homicide Reviews: Key Findings from Analysis of domestic Homicide Reviews(2016)

(67)Y Stanley(2020) ‘Domestic abuse: Keeping the conversation going’ at

https://socialcareinspection.blog.gov.uk/2020/01/07domestic-abuse-keeping-the-conversation-going/

(68)PD12Jの28パラを見よ。

(69)L Trinder et al, Litigants in Person in Private Family Law Cases(2014)

(70)Family Court Statistics Quarterly

https://www.gov.uk/government/collections/family-court-statistics-quarterly

(71)L Trinder et al, Litigants in Person in Private Family Law Cases(2014)

【長谷川京子】